マイアドバイザー® 池田龍也 (イケダ タツヤ)さん による月1回の連載コラムです。

みなさんは、経済ニュースというと、どのようなものを思い浮かべますでしょうか。このコーナーは、経済ニュースのトリセツ、取扱説明書をめざしたいと思います。

ネット全盛時代となり、ニュースのありようもずいぶん変わりました。昭和の頃は、あるいは20世紀までは、ニュースといえば、新聞かテレビ、あるいはラジオ、がメインでした。ところがいまや、ニュースはパソコンやスマートフォンで、という方も多いのではないでしょうか。電車で新聞を読んでいる人も見かけなくなりました

最新の「情報通信白書」によれば、2021年の情報通信機器の世帯保有率は、「モバイル端末全体」で 97.3%、その内「ス マートホン」は 88.6%、パソコンは 69.8%です。メディアの利用時間は、平日は、「インターネット利用」が、「テレビ視聴」を 2 年連続で上回ったそうです。

ただ、日々の経済活動はネットの上だけで動いているわけではありません。ネット時代といえども、経済ニュースのツボはどこにあるかという点では、大きな変化はありません。ネットも活用しながら、経済ニュースのトリセツ、みなさまと一緒に1年間掛けて、考えていきたいと思います。

1回目のテーマ ネット時代、様変わりする経済ニュースのトリセツ です。

池田龍也⇒プロフィール

目次

経済ニュースは世界を眺める「望遠鏡」

経済ニュースというと数字ばかりが並んでいて、とっつきにくい、小難しい話ばかりだと思っていらっしゃる方が多いかもしれません。

でも、ちょっと深掘りして、大きな枠組みが見えてくると、我々の日々の生活や日本の景気がどうなっているのか、ひいては遠くの世界がどう動いているのかまで、まるで望遠鏡をのぞいているように身近に見えてきます。

経済ニュースの源流をたどると発表情報

まず、はじめにお伝えしたいのは、日々、大量に流れている経済ニュースのほとんどが、発表をもとにして書かれていることです。

日々の経済ニュースは、通常のニュースも同じですが、執筆者や現場の記者たちが、さまざまな発表をもとに原稿を書いて、はじめてみなさんの手元に届きます。

発表の主体は、内閣府や財務省、経済産業省などの官庁、日本銀行、民間企業、さまざまな団体などが、発表の形で情報発信し、それがニュースになって流れていく仕組みです。

ニュースになるといっても、機械的にニュースが湧いてくるわけではなく、必ずそこには原稿を書いている人がいます。ネット時代になったといってもそこは変わりません。

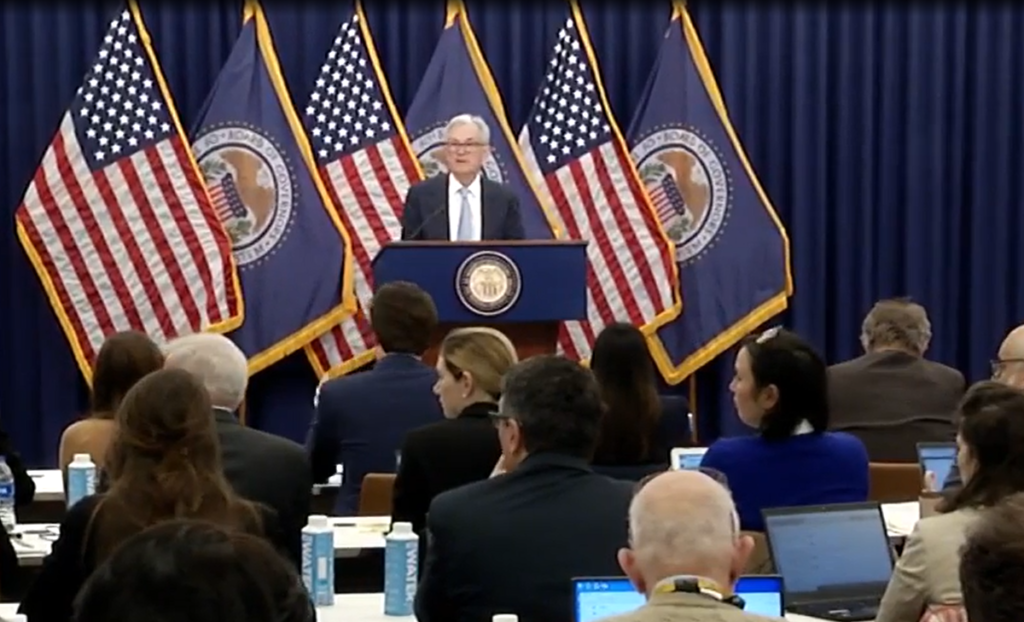

ケーススタディー:「FRBが 0.25%の金利引き上げ(3月22日)」のニュース

例えば、先日流れた、「FRB(アメリカ連邦準備制度理事会)が金利を0.25%引き上げ」、というニュースを例にとってみてみます。

昔は、アメリカの中央銀行がこのような金融政策の発表をした場合、通信社などを通じてアメリカ発の情報が英語で送られてきて日本語に訳す、あるいはアメリカに駐在している日本人の記者が取材して日本語で原稿を書いて送ってくる、

そして、その原稿が日本のテレビのニュースや新聞の紙面に載る、という流れでした。

いわば情報のプロたちが、そうした情報の仲立ちをして、情報のあるところ、あるいは情報を発信しているところと、情報の受け手とをつないで情報が流れていき、受け手の手元に届く、という仕組みでした。

ところがいまは、ネット全盛時代ということで、情報の流れは大きく様変わりしています。

例えば、みなさんのパソコンやスマートフォンで「FRBホームページ」と検索すると、FRB(連邦準備制度理事会)のホームページが検索結果のリストの中に出てきます。

それを選んでクリックすれば、そこにはFRBが発表したさまざまな情報が掲載されています。

写真:FRBのホームページより

もちろん原文は英語ですが、この時代すごいのは、ホームページの英語を、「日本語に翻訳」と指示すれば、自動翻訳システムで即座に日本語に訳してくれるので、発表内容はすぐに日本語で確認、理解できます。

試みに以下にFRBのホームページのアドレスを書いてありますので、ご興味がある方は、中に入ってみてください。

FRBのホームページ

https://www.federalreserve.gov/

「ニュースとイベント」のところから「プレスリリース」に行き、3月22日のところにある、

英語文 「Federal Reserve issues FOMC statement」

日本語訳 「連邦準備制度理事会が FOMC 声明を発表」

というのがその発表文です。

FOMCというのは、「公開市場委員会」といい、金融政策を決めるFRBの会議のことです。

味もそっけもない文章ですが、事実関係はこれですべてです。

この発表をもとに、日本人の記者が書いた日本語の経済ニュースの方がわかりやすいかもしれませんが、このネット全盛時代、我々自身が探しに行けば、簡単に、ニュースソースの源流に辿り着くことができるというわけです。

さらに、このニュースに関して、深堀りしたい場合は、パウエル議長の会見の様子も動画も見られますし、議長が会見で話した内容もステートメントとしてホームページに掲載されています。

ちなみに次のFOMCは、5月2日、3日に開かれます。

FRB議長の会見

https://www.federalreserve.gov/newsevents.htm

議長が会見で話した内容

https://www.federalreserve.gov/mediacenter/files/FOMCpresconf20230322.pdf

アメリカの金融政策の話が、一気に身近なものになったような気がしませんか。

アメリカの金融政策は、日本の経済や金融政策とも大きく関わっているので、アメリカの発表や記者会見の内容を把握しておくことは、経済ニュースをおさえるツボのひとつです。

ネット時代の情報は大海原

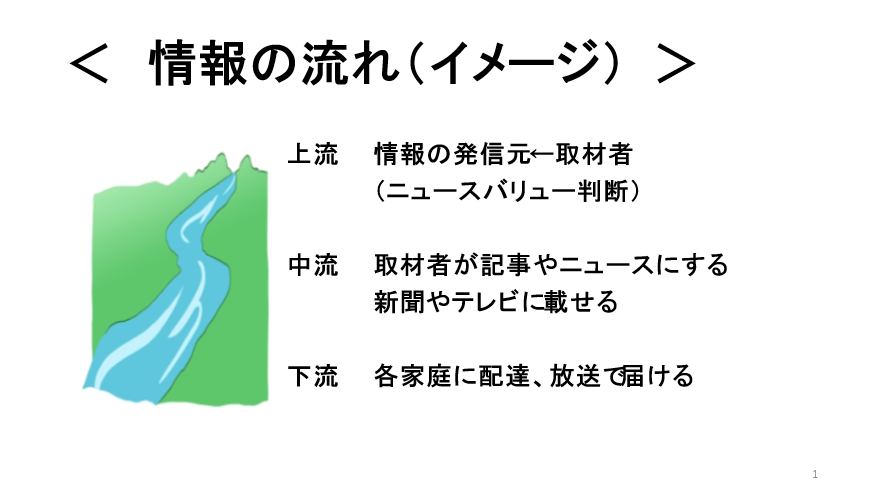

昔の情報の流れは、以下のようなイメージでした。当事者、情報の発信元を、記者が取材して、伝えるに値する情報かどうか、ニュースバリューを判断して、記事にする。

それがテレビや新聞に掲載され、放送のニュースや新聞の紙面として、各家庭に届けられる。

いわば、川の流れのように上流から下流に流れていくようなイメージです。

ところが、今は、このFRBの例でもわかりますように、情報の発信元に直接、個人がアクセスできるようになりましたので、個人個人がどこへでも情報を探しに行ける、いってみれば、情報が川の流れのように流れているわけではなく、情報は湖、貯水池のようにネット空間に貯まっている、あるいは、手に入る情報には、無限の広がりがあるという意味では情報の大海原というような状況と思えばいいのかもしれません。

情報はワンクリック時代

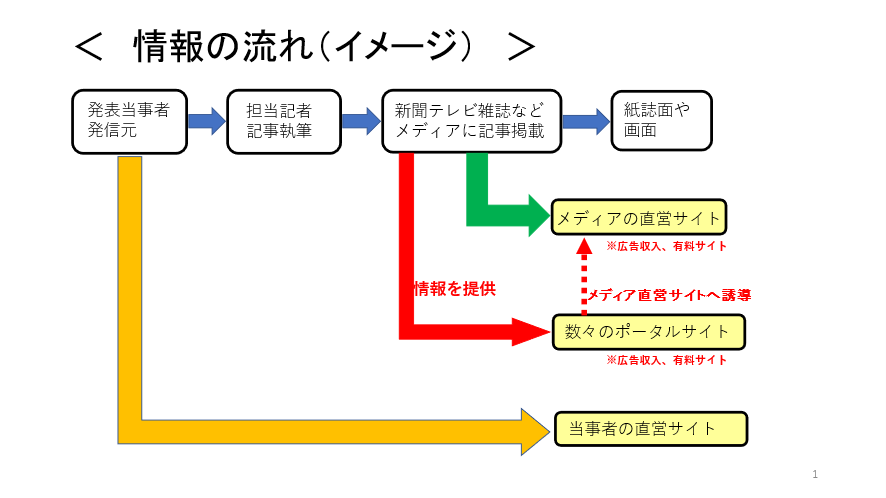

改めて整理すると、以下の図のようになります。

ネットがない時代は、新聞やテレビ、雑誌などが、情報の流れの中心でした。青い矢印の流れです。

「川の流れ」のような時代です。ところが、いまはネット時代になり、情報は様々な形で見ることができます。

情報の流れは大きく4つに分けられます。

① 従来の新聞やテレビ、雑誌で確認する(青色の流れ)

② 新聞やテレビ、雑誌などが運営している直営のサイトで確認する(緑色の流れ)

③ パソコンやスマホでニュースポータルサイトを見て確認する(赤色の流れ)

(この場合、②のサイトに誘導するケースも多い)

④ 発表当事者が運営している直営サイトで確認する(黄色の流れ)

この4つが入り口になります。みなさんはどのように、利用していますでしょう。

利用者から見れば①から④のどこで情報を入手するかということになります。

経済ニュースの場合は、特に、FRBの例のように、④のやり方で、当事者の直営サイトで情報を確認できるケースも多く、昔では考えられないくらい、便利な時代になったといえます。

この記事へのコメントはありません。