【 2009年 第5回】 教育費はいくらかかる? 家計

佐藤 益弘(サトウ ヨシヒロ)⇒プロフィール

<教育費のお値段いくら?>

文部科学省の「子どもの学習費調査」を見ると、教育費の現状が分かります。1年あたり、1か月あたりの平均を出してみました。

「小中高おける 学校教育費+学校外活動費」の平均

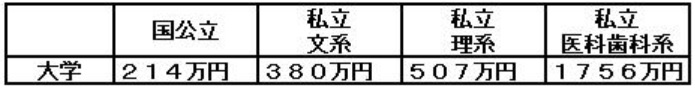

「大学在学中4年間にかかる学費」の平均

(入学金+授業料+施設使用料で計算)

文部科学省「平成18年子どもの学習費調査」などをもとに作成

<公立と私立では倍以上違う>

公立に進学する場合には、家計費からやりくりして出すことができそうです。しかし、私立に進学する場合には、1か月10万円が教育費の目安になります。家計費から念出できなければ、貯蓄からあてがうことになるでしょう。

義務教育の小学校(公立)に通う間は、給食費(4千円~5千円)・教材費・習い事代程度ですみます。我が家の下の子が今春1年生になり、小学生が2人になりましたので、毎月の教育費はだいぶ楽になりました。というのも、幼稚園や保育園は結構、費用がかかりました。兄弟2人が幼稚園(私立)に通った場合、月に6、7万円が目安でしょうか。

習い事をした場合、そこにさらにプラスになります。将来の教育費に向けて貯蓄をしたいところが、なんとかマイナスにしないのが精一杯な状況です。教育費の準備がしっかりできるのは、子どもが幼稚園に入る前か、公立の小学校に通ってからが勝負だといえるでしょう。

<何で貯める?>

教育費の目標設定は、医科歯科系の大学に行く場合を除いては「18歳までに300万円」とするとよいでしょう。300万円があれば、あとは家計の中で調整できると思います。子どもが大学や専門学校に進学しなかった場合でも、結婚の時に資金援助をしたり、老後資金にも回せますね。

以前、「子どもが生まれてから18年間あるので長期運用で投資をするのはどうでしょうか」と質問を受けたことがあります。「貯蓄から投資へ」という時代の流れだと思いました。

確かに教育資金は、20年近い年月をかけて準備ができますが、「必要な時に」「必要な金額」が受け取れることが大切です。リスク性の資産で運用すると、いざ運用状況がよくない結果となった場合には元本が割れて、当てにしていた資金が準備できなくなる恐れがありますね。

従って、よほど運用に自信がある人を除いては、安全な資産(元本が割れない資産)で貯めていくのがよいでしょう。今は低金利で大きなリターンは期待できませんが元本が保証されているがありますので、そういったものでコツコツと準備していってはいかがでしょうか。

オススメは、積立です。子どもが生まれてすぐから始めるのであれば、毎月1万4千円を貯めていけば、金利0%でも18年後には302万円が貯まります。勤務先に財形貯蓄制度があれば、財形貯蓄で給与天引きするとよいでしょう。身近な銀行の積立定期預金を活用するものよいですね。

給与から生活費を使い、余った分を貯めるのではなく、先に貯蓄をしてしまうがポイントです。まとまったら、定期預金に預け替えをして、少しでも金利のいいものにシフトしていきましょう。

学資保険も選択肢の一つです。学資保険は、契約者(=掛け金を払う人)に万一の場合、その後の掛け金の払い込みが免除になります。現在の利率ですと、保険商品によっては掛けていくお金よりも、満期のときにもらえるお金が少なくなってしまうものもあります。学資保険を選ぶ場合は、トータルでいくら支払って、いくら受け取れるのかをチェックしましょう。

次回も「教育費のポイント」についてお届けします。どうぞお楽しみに。

この記事へのコメントはありません。