【 2009年 第2回 】老後、今と昔の違い リタイア準備

西谷 由美子⇒プロフィール

前回、「老後とは定年後、何もしないでのんびりと過ごす期間で20年位。これが平均寿命の延びで25年以上と考えられるようになった。しかし今後はその前期は収入を得るための就労の時期となりそう。

また、後半ののんびりの時期は長くなるのか短くなるのかはまだ未定。」と考えられそうでした。

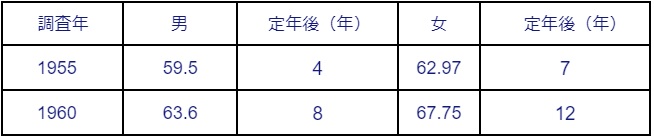

定年が55歳のころは

それでは男女別に具体的に見てみると、定年が55歳のころは

*女性も男性と同じ年齢から数えています。

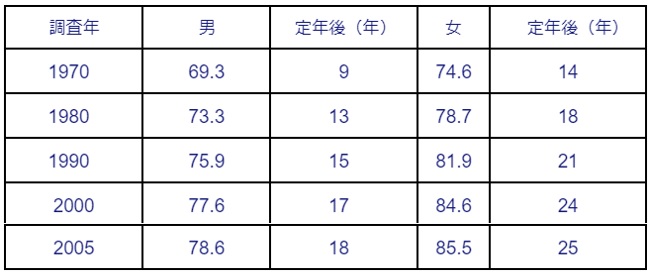

60歳定年になると

まさに伸びが顕著、しかも女性の伸びは男性をはるかに上回っています。

みんなが元気で長生きでき、少子化ともあいまり「お年寄りが増えている」状態ですよね。

これって、

1) 少数派ではなくなった

2) 引退後に自分の親がまだまだ健在と言う状態

という見方ができるのではないでしょうか。

少数派ではなくなった

そしてまず、1については、今までの伝統や昔の知恵を伝える、頼りになったり尊敬されたりする存在から、当たり前の存在とみられるようになった・・・ととらえることもできます。

まだまだ若いつもりの私たちでさえ、ブルーレイ、地デジ、エトセトラ。ちょっと気を抜くと、何のことやらわからなくなってしまいアセっちゃいます。

これがもっと体も頭も柔軟性を失った時に、さらに複雑な技術革新が起こっていたら・・・ウチのジイさんみたいにDVDのトレイにビデオテープを突っ込んで壊したり、ケータイでTVのチャンネルを変えようとしたり、ということを笑えなくなりますね。

少し前の「暴走老人」という流行語(藤原智美著、「暴走老人!」2007刊)を思い出しました。時間の流れ、コミュニケーションの方法など、従来と違う方向へと変わっていく中、適応できないストレスからキレてしまう老人世代・・・と著者はまとめられていました。

確かに若い人とは感覚がズレていくでしょう。それを自分の中でうまく解決する、他人にあたらない。

う~ん、とても高度な精神修行が必要とされそうです。頑張らなくっちゃ。

引退後に自分の親がまだまだ健在と言う状態

次に2についてですが、仕事から解放され、やっと自分の時間が持てると思ったら親の介護にかかりきり・・・という機会が昔に比べて増えるという事ですね。

よく聞くのですが、「子育ては『成長したら』という夢があり、期間がある程度予想できるので耐えられるが、介護の場合、何年続くかわからず、早く終われと思う事は死を願うのと同じ事で、耐え難い期間となる。」

昔と違い、兄弟の数が少ない時代です。夫婦2人で遠く離れたお互いの両親合計4人の介護(!)ということもありえます。

もちろん介護保険のおかげで「嫁が24時間かかりきり」という事態はなくなりましたが、まだまだ完全な制度とはいえません。親戚、近所の助力が期待できた時代とはちがう覚悟が必要なようです。

あらあら、ちょっと暗くなってしまいましたね。でも、ケータイで孫とメールのやり取りをしたり、デジタル写真立てでご自慢の一眼レフで取った写真のスライドショーを楽しんだり、技術の進歩って楽しいことも増やしてくれたんです。

長く続く自由な時間に備えて、趣味の腕と柔軟なアタマを今から磨いておくのも大事そうですね。

あ、ワタシも含めて女性の方、「ワタシキカイがニガテで・・・」っていうの、そのためにも頑張って返上してみません?

この記事へのコメントはありません。