マイアドバイザー® 池田龍也 (イケダ タツヤ)さん による月1回の連載コラムです。

経済ニュースを見るための10本の柱

シリーズ企画、経済ニュースの取扱説明書。経済ニュースの10本の柱は以下の通りです。(私見もふくめています)

① GDP

② 金融政策

③ 日本の財政

④ 景気動向を見る主な経済指標

⑤ マーケットの動き

⑥ 消費動向

⑦ 貿易

⑧ 企業活動

⑨ 世界経済のポイント

⑩ 高齢化社会の課題と諸問題

今回のテーマは、「マーケットの動き」についてです。

池田龍也⇒プロフィール

マーケットって何だろう?

マーケット、訳せば市場、しじょう、いちば。

誰もが出入りして、ものを売り買いするところ、とでもいえばいいんでしょうか。

お金のやりとりをするのが金融市場、株式市場は文字通り株のマーケット、その他代表的なものでは、為替のマーケット、不動産のマーケット、最近ではネットオークションなども言ってみればマーケットといえると思います。

株式市場

やはり、中でも一番身近なマーケットといえば、株式市場ではないでしょうか。

資本主義の根幹をなすのが、企業活動だとすれば、その企業活動と投資家をつなぐのが、株式市場です。

投資家は資金を提供し、企業は株式市場でその資金を調達し、企業活動を活発化させる、そして、企業の業績が上がれば、株価も上昇し、配当にもつながり、投資家である株主へも恩恵が及びます。

株式市場では、すでに発行されている株式の売買も活発に行われます。

この40年の日経平均の動きを見てみますと、1985年のプラザ合意以降の急激な円高と円高不況、日本経済のバブルからバブル崩壊、9.11の同時多発テロ、リーマンショック、アベノミクス、コロナウィルスの経済への打撃、ウクライナ情勢、など大きな事件や社会現象、戦争などが起こるたびに株式市場は大きく変動してきたことが分かります。

最近株価が上がってきていて、日経平均がバブル後の最高値更新といったニュースが飛び交っていますが・・・

史上最高値は、

3万8915円87銭(1989年12月29日 大引け)

取引時間中の最高値ですと、

3万8957円44銭(1989年12月29日 取引時間中)

となります。

日経平均のこの40年

(資料)社会実情データ図(https://honkawa2.sakura.ne.jp/5075.html)

株式市場といえば、昔から相場という言い方があります。

「ひとの往く裏に道あり花の道」

「相場は材料三分に、人気七分」

「感情と勘定は別にせよ」

人生訓にも通じるような名言がたくさんあります。

著名な経済学者ケインズの「美人投票」の譬えも有名です。

投票で美人を選ぼうとする場合、トップを当てるためには、自分が美人だと思う女性に投票するのではなく、多くの人が美人だと思う女性に投票する必要があるというのです。

株式市場の株価の決定も、この美人投票のようなものだというのです。

(いまのご時勢、美人投票なんて女性を商品としてしか見ていないと怒られそうです。人気タレント投票にした方がいいかもしれません)

金融市場

今の日本の金融市場は、超低金利政策で、日本銀行が強力にコントロールしています。

本来ならお金のやり取りもマーケットで自由にできるはずなのですが、金利を日本銀行が厳格に管理してデフレ脱却をめざしているため、自由度はあまり高くないのが実情です。

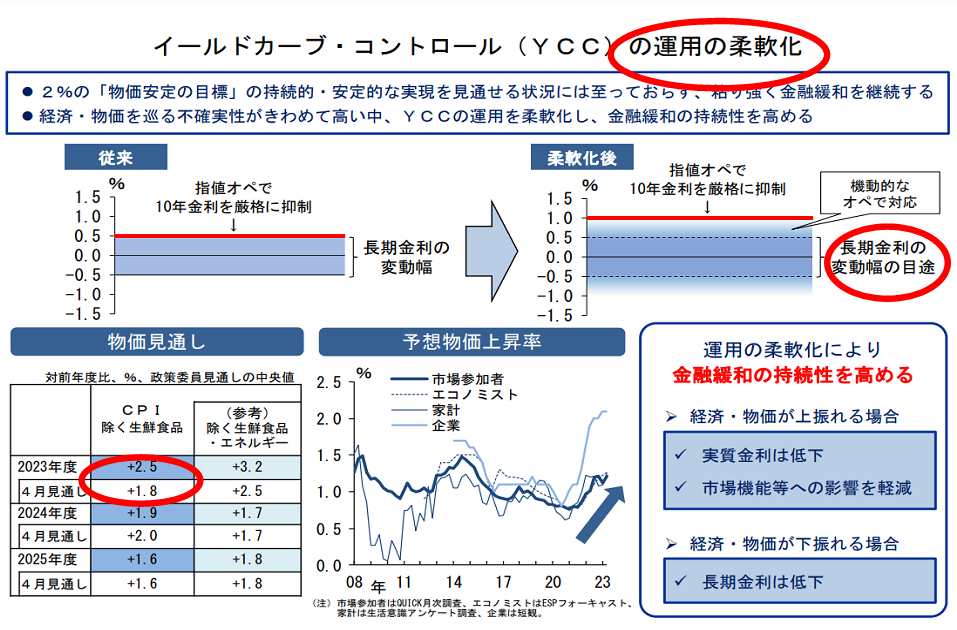

7月28日の日本銀行の政策決定会合後の発表では、下の図が示されました。

最新の金融政策を理解するには、この図を読み解くのが一番です。赤い丸で囲んだところがポイントです。

『2%の「物価安定の目標」の持続的・安定的な実現をめざし、金融緩和を継続』という基本方針は変わっていませんが、キーワードは「運用の柔軟化」です。

長期金利の変動幅を「上下0.5%程度」としていたものを「上下0.5%程度を目途」としました。

「目途」のひとことを入れることで変化を持ち込みました。

上の図のように、「柔軟化後」は0.5%を上回ることを容認し、上限は1%を天井と考える、ということでした。

この仕組みが分かりにくかったため、巷間、様々な解説や分析、さらには推測が飛び交うようになってしまいましたが、植田総裁の会見を聞きこの図を見れば、日本銀行のやりたいことは明確です。

また、消費者物価指数の上昇見通しについては今年度は2.5%に上方修正しましたが、来年度については1.9%に下方修正し、まだ2%の「物価安定の目標」には達しないという見通しを明示しています。

日本の金融機関、運用部門の今昔

昔、都市銀行大手の中枢部、資金運用の最前線を見せてもらったことがあります。

バブル経済の「余熱」がまだまだ残っている1990年代のはじめでした。

為替資金部という名称のフロアには、外国為替のディーリングだけでなく、国内市場での運用をする部署も隣り合わせになっていました。

東京、丸の内の本店の上層階にあったその部署は、窓の向こうに皇居の緑が眼下に広がる、景色抜群のところでした。

運用を一手に引き受けていたそのフロアは、その金融機関の各部署の中でも、稼ぎ頭だという説明でした。

当時、融資、貸し出しによる利益よりも、このフォロアーの運用の方が利益を生み出していた、というわけです。

ところが今、長く続く金融緩和の時代、金融機関の資金運用の担当部門では、専門家が少なくなり、運用のノウハウも世代、時代を越えて引き継がれにくくなり、金融機関の本来業務のはずだった運用部門の体制や人材確保、育成が危うくなっているという話も聞いたことがあります。

インフレ懸念とCRB指数

マーケットといいますと、他にもいろいろあるかと思いますが、最後にひとつだけ、いま注目されているマーケットの指数をご紹介させていただきます。

日本は別として、欧米のインフレ動向が気になっている中で、世界的な物価や景気の先行指標、特にインフレ動向の先行指標として注目されている指数があります。

CRB指数といいます。

1957年にアメリカのCRB社(Commodity Research Bureau)が開発した指数で、正式名称を「リフィニティブ/コアコモディティCRB指数」といいます。

この指数は19品目で構成されています。

原油、無鉛ガソリン、暖房油、天然ガス、金、銀、銅、アルミニウム、ニッケル、トウモロコシ、大豆、小麦、綿、生牛、豚赤身肉、コーヒー、ココア、オレンジジュース、砂糖です。

指数はエネルギー、製品原料など、幅広い商品で構成されているため、需給バランスがひっ迫して指数が上昇すれば、インフレへの警戒信号ということになります。

国際的にインフレ懸念が払拭できない今の状況が、今後どうなるのか、この指数の動きも判断材料に加えてはいかがでしょうか。

この記事へのコメントはありません。