マイアドバイザー® 池田龍也 (イケダ タツヤ)さん による月1回の連載コラムです。

目次

【第18回】 池田龍也 の ちょっと気になるニュースから ~医療費はどうなる「高額療養費制度」のゆくえ~

池田龍也⇒プロフィール

▼石破さんの辞任と「高額療養費制度」

9月7日午後3時過ぎ、「石破さんが辞意を固める、午後6時から記者会見」という速報が流れ、膠着状態に見えた政治状況は一気に動き始めました。

石破さんが指導力を発揮した案件のひとつとして挙げてもいいと思うのですが、それは「高額療養費制度」で、実施の方向でほぼ決まっていた「自己負担を増やす案」をいったん見送ったことです。

行ったり来たりした感が出てしまったために優柔不断、朝令暮改、といった印象になってしまったことも否めませんが、患者たちの声に耳を傾け、もう決まったことだからとゴリ押しするのではなく、もう少し時間をかけてじっくり選択肢を検討しようということで、まずは「自己負担引き上げ案の実施見送り」という決断をしました。

少数与党であるがゆえに、野党の声や患者団体の訴えに耳を傾けながら合意形成を図っていくというやり方が生まれたのかもしれませんが、合意形成型の石破流は、自民党のこれまでのやり方とはちょっと違うなあと思わせたのも確かです。

▼「高額療養費制度」とは

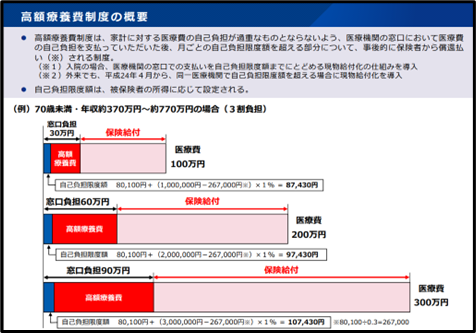

高額療養費制度とは、日本が誇る健康保険制度の中で、個人の自己負担が過大にならないように、支払う医療費が一定の上限を超えた場合、それ以上は個人が負担することなく、保険制度の中で負担してもらえるという仕組みです。

ざっくり言えば、医療費が100万円かかっても、自己負担は8万円余りですむ、という仕組みです。

※筆者註・・・「高額療養費制度」については

厚生労働省資料をご覧ください

https://www.mhlw.go.jp/content/12401000/001492935.pdf

▼「凍結」に至る過程の再現

2024年12月

2025年度予算案の大臣折衝で、「高額療養費制度」を見直し、2025年8月から、ひと月あたりの負担の上限額引き上げ決定。

その後、今年になって、8月に予定通り引き上げ実施か延期か、で大揺れとなりました。

2月27日

高額療養費負担引き上げ一時凍結 政府、8月開始の延期へ調整、とのニュースが流れる

2月28日

衆院予算委員会で8月実施は予定通りと石破首相表明

(ただし、令和8年度以降の見直しは、秋までに改めて方針を検討し、決定へ)

3月7日

突然、「8月の引き上げを見送る方針」「撤回の方向」のニュース

3月7日夜

石破首相、実施見送り表明。

経緯を追ってみるとこのような流れになっていました。

石破さんは「患者の皆さまに不安を与えたまま見直しを実施することは望ましいことではない」と説明。

議論開始から1カ月あまりで結論を出し、患者団体の意見を聞く機会がなかった検討プロセスについても「丁寧さを欠いたとの指摘を政府として重く受け止めなければならない」と述べました。

▼厚生労働省 当初は保険料が安くなると説明!!

<高額療養費制度 上限額引き上げで保険料負担軽減を試算(2024年12月4日)>

厚生労働省は、「高額療養費制度」の見直しをめぐり、患者の自己負担の上限額を引き上げた場合、保険料が安くなるという試算を示した。患者の自己負担を最も大幅の15%引き上げると、保険料の方は、1人当たり年間1200円から5600円、負担が軽減されるとしている。

この記事を読んだとき、患者の自己負担は増えるのに「負担は減ります」という厚生労働省の言っている意味が分からなかったのですが、よくよくみてみると、「そうかあ、患者により多く負担してもらって財源が確保できれば保険料は安くできるという意味なんだ」とちょっと時間がたってようやく理解できました・・・・。

厚生労働省の発表をそのまま記事にするメディアもメディアですが、患者の負担が増えることには意を介さず、財源の確保ばかりを優先し、患者に医療費を多く払ってもらえば、保険料は安くできると説明するお役人の発想も、いやはや何を考えているんだろう、という感じになってしまいました。

これは、患者を犠牲にすれば保険料は引き下げられるという発想、ですし患者の負担増に対する痛みを理解しないお役人の発想に対して、石破さんが、患者さんの不安にふれ、丁寧さを欠いた、と発言したのもそういう経緯をふまえてのものだったんだと思います。

▼どのように議論されているかを追ってみました

石破さんが、再検討ということを明言していたわけですが、本当に議論されているのか、その後どうなっているのか、調べてみました。

まず、厚生労働省の社会保障審議会、医療保険部会の中に「高額療養費制度の在り方に関する専門委員会」という組織が設置されました。

5月26日初会合で、9月16日までに4回の会合が開かれています。

議事録を追いながら、経過を追ってみると、「これまでの議論が拙速だったという指摘を重く受け止めて」という声が多く聞かれ、その反省の上に立って、がんや難病の患者団体からのヒアリングをさっそくスタートさせている。いくつかをご紹介します。

20代のスキルス胃がんの女性患者。

「高額療養費制度を使っていますが、支払いは苦しいです。家族に申し訳ないです。スキルス胃がんは治らないみたいです。私はいずれ死ぬのでしょうが、子供のために少しでも長く生きたい。毎月さらに多くの医療費を支払うことはできません。死ぬことを受け入れ、子供の将来のためにお金を少しでも残すほうがいいのか追い詰められています」

別のがん患者。

「高額療養費制度のおかげで出費は抑えられていますが、自己負担金がほかにもあることをお忘れにならないでください。これ以上医療費が高額になると、治療を諦める、命を縮める患者が増えるのは確実です。私たちを殺さないでください」

といった切実な声が多数寄せられていることが紹介されています。

また、手取り所得に対する割合で見ると、所得の低い世帯では、現在でも既に破滅的医療支出と呼ばれる40%に近い医療費負担となっている。家計費に占める医療費の割合が4割を超えるとピンチという状況もすでに発生している、という説明もありました。

▼石破さんの決断で患者の声を聴く場は設けられた

この高額療養費制度、今後の議論がどうなっていくのか、秋までに方向性を打ち出すといっていましたが、すでに秋になっています。

この専門員会の中では、高額療養費制度について、医療保険制度の持続可能性の確保という観点と、セーフティーネットとしての機能、安心という点、そのバランスということに配慮することが必要という点では、共通認識が出てきたようにも見えます。当初は制度の持続可能性、財源の確保が前面に出て、患者が置き去りになっていた感がありますので、一歩前進といえるのかもしれません。

ただ、こうした議論が進む中で、厚生労働省は、8月末「昨年度の医療費48兆円で4年連続最高。高齢化や医療技術の高度化などが影響。」というニュースを発表しました。

厚生労働省は、この制度を預かる役所として、どうしても制度の持続可能性の方に目を向けていて、患者のことは後回しに見えるのですが、少なくともこの春まではそのような印象が強かったのですが、これから専門の委員会のメンバーの方々の議論を通じて、新たな展開、新しいアイディアなどがいろいろ議論されることを期待したいと思いますが、楽観的過ぎるでしょうか。

この記事へのコメントはありません。